Meine Woche mit der Spieltheorie

Mein Name ist Sarah und ich habe im Sommer mein Abitur in Eppelheim gemacht. Nun bin ich vor dem Studium ab Wintersemester 2018 dabei einige Orientierungspraktika in verschiedenen naturwissenschaftlichen Bereichen zu machen, die mich besonders interessieren.

Hier am IWR war Herr Dr. Michael Winckler mein Mentor, mit dem ich mich jeden Tag zu einer Art Tutorium traf, ausführlichen Gesprächen und Erklärungen, um noch tiefer in mein Thema einzusteigen. Dieses Thema war gleich zu Beginn des ersten Tages festgelegt worden, und ich muss sagen, dass ich äußerst froh war, worauf die Wahl fiel: DIE SPIELTHEORIE. Spieltheorie ist ein extrem spannendes Thema, das mit gewohnter Schulmathematik eher wenig zu tun hat.

Es war toll, wieviel Zeit und Geduld Herr Winckler mir gegenüber für seine Erklärungen aufbrachte und durch die stets lustigen Vergleiche konnte man sich auch komplexere Themen immer gut vorstellen. Ansonsten recherchierte ich an meinem Computerarbeitsplatz auch viel eigenständig zu dem Thema, wobei mir zusätzlich die Werke “Winning Ways For Your Mathematical Plays” sowie “Genetische Algorithmen und Evolutionsstrategien” aus Herrn Wincklers Büchervorrat zur Verfügung standen. Passend zum zweiten Buch nahm ich auch an einem englischsprachigen Workshop mit dem Thema “Cancer Modelling Through Evolutionary Game Theory” teil, wo über Verbesserung der Chemotherapie aus dem Blickwinkel der Spieltheorie nachgedacht wurde.

In den letzten Tagen wurde ich zudem noch in die Bedienung des Programmes TYPO03 eingeführt, um diesen Bericht auf die Homepage des IWR stellen zu können.

Somit konnte ich auch in der einen Woche schon verschiedene Einblicke und Grundlagen-Verständnis für das Thema “Spieltheorie” gewinnen. Darauf basierend entstand der folgende Beitrag zum Thema.

Definition des Begriffes “Spieltheorie”

Die Spieltheorie ist eine Entscheidungstheorie, bei der es um strategische Entscheidungen geht, die in einer (Konflikt-)Situation rational getroffen werden, um den eigenen Vorteil möglichst zu optimieren. Somit handelt es sich um eine Strategie zur effizienteren Spielführung.

Der Name Spieltheorie leitet sich zwar in seinen Anfängen tatsächlich von Brett- und Gesellschaftsspielen ab, beschränkt sich aber in seiner heutigen Bedeutung nicht mehr allein auf Spiele wie Schach, Dame oder Mühle. Ein Spiel im Sinne der Spieltheorie ist schlichtweg eine Entscheidungssituation mit mehreren Beteiligten, die sich mit ihren Entscheidungen gegenseitig beeinflussen.

In der Spieltheorie versucht man also diese Interaktion als Spiel zu modellieren und damit rationales Entscheidungsverhalten vorherzusagen.

Der Unterschied zwischen “Play” und “Game”

Man unterscheidet in der Spieltheorie klassischerweise die Begriffe “Game” und “Play”. Im Deutschen ist der Unterschied etwas schwieriger deutlich zu machen, aber es lässt sich sagen, dass man unter “Play” eher den spielerischen Umgang mit Alltagssituationen versteht. Damit sind alle Zeitvertreibe gemeint, die der reinen Unterhaltung dienen und sich demnach auch durch unkomplizierte Folgenlosigkeit auszeichnen.

“Game” hingegen steht vielmehr für ein vorkonstruiertes Spiel mit festen Regeln, nach deren Normen die Spielzüge gestaltet werden müssen. Der Übergang zwischen beiden Begriffen ist aber durchaus fließend, und so kann aus einem “Play” mit der richtigen Ernsthaftigkeit und Strategieorientiertheit schnell auch ein “Game” werden. Dilemma und Problemfragestellungen zählen außerdem zur Kategorie “Game”.

Voraussetzungen, um ein Spiel zu definieren

Zu Anfang der Modellierung müssen erst einmal wichtige Konstanten festgelegt werden: Ablauf des Spieles, Handlungsoptionen sowie auch eine feste Auszahlungsfunktion für die spätere Auswertung.

Entscheident ist für die Darstellung auch der Informationsstand der Spieler. Im Normalfall geht man von vollständigen Informationen aus, d.h., dass allen Spielern alle Regeln bekannt und verständlich sind. Außerdem nimmt man perfektes Erinnerungsvermögen beider Parteien an. In seltenen Fällen wird auch von perfekten statt vollständigen Informationen ausgegangen, was bedeutet, dass beide Spieler stets die gesamte Historie des Spielverlaufes kennen.

Ausgangspunkt für eine Entscheidung in der Spieltheorie ist immer die Annahme von ausschließlich rational denkenden Spielern, die die Situation zunächst beobachten und einschätzen.

Sobald das Spiel nun also definiert ist, kann als Analyseinstrument die Spieltheorie herangezogen werden.

Das Gefangenendilemma

Das wohl prominenteste Beispiel aus der Spieltheorie ist das Gefangenendilemma. Es handelt sich dabei um ein Gedankenexperiment, bei dem man sich vorstellt, zwei Verbrecher hätten gemeinsam eine Straftat begangen und seien gefasst worden. Nun werden sie getrennt verhört und müssen sich zwischen zwei Taktiken entscheiden: Gestehen oder Schweigen. Es gibt mehrere Fälle:

1. Beide halten dicht und bekommen dafür jeweils 5 Jahre Gefängnis.

2. Beide beschuldigen sich gegenseitig und bekommen jeweils 7 Jahre.

3. Einer beschuldigt als Kronzeuge den Anderen, dieser schweigt, wodurch er 10 Jahre, der Kronzeuge nur 3 Jahre bekommt.

Gefangenendilemma: | B verrät | B verrät nicht |

A verrät | 7 / 7* | 3 / 10 |

A verrät nicht | 10 / 3 | 5 /5 |

* wobei die erste Zahl jeweils für Gefängnisjahre für A steht, die zweite für B

Nun steht es beiden offen, die Ergebnisse für sich zu vergleichen und vor allem zusätzlich den Anderen in seiner Verhaltensweise einzuschätzen. Was ist die beste Strategie? Wie wird wohl der Gegenspieler handeln?

Nash-Equilibrium

Ein besonders wichtiger Aspekt in der Spieltheorie und auch bei den Lösungsstrategien für das Gefangenendilemma ist das finden von Gleichgewichten. Hier ist das bekannteste Lösungskonzept das Nash-Gleichgewicht oder auch engl. “Nash-Equilibrium”. Dieses beantwortet die Frage der möglichen Spielausgänge, wenn sich alle Spieler individuell optimal verhalten. Das heißt: Jeder der beiden Spieler wählt für sich genau eine Strategie, von der aus es für keinen Spieler mehr sinnvoll ist abzuweichen. Die beiden Strategien sind gegenseitig beste Antworten aufeinander, weil bei gleichbleibender Strategie des anderen Mitspielers abweichend davon keine Verbesserung erzielt werden kann.

Die Minimax-Strategie am Beispiel einer Kegelpartie

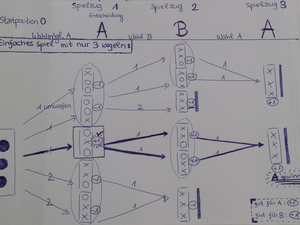

Als weitere spieltheoretisch interessante Möglichkeit ist die Minimax-Strategie zu nennen. Dieses Lösungskonzept ermöglicht es dem Spieler, seinen minimalen Gewinn zu maximieren. Ein einleuchtendes Minimax-Beispiel ist eine Kegelpartie unter der Annahme von perfekten Keglern. Dies bedeutet sie können gezielt pro Wurf jeweils immer einen oder zwei benachbarte Kegel an beliebiger Stelle umwerfen, wobei sie immer abwechselnd an der Reihe sind. Gewonnen hat derjenige Spieler, der den letzten Kegel umwirft.

Mithilfe eines Zugbaumes und dem Instrument der Stellungsbewertung ist hier bei individuell optimaler Spielweise beider Spieler bereits nach dem ersten vollendeten Zug vorhersagbar, wie die Runde ausgehen wird, sowie es umgekehrt möglich ist, durch Rückwärtsinduktion ausgehend von der Endposition der Kegel den ersten Spielzug der Partie herauszufinden.

Anwendung und Grenzen der Spieltheorie

Die Anwendbarkeit der Spieltheorie bezieht sich also wie eingangs erwähnt nicht nur auf Spiele in ihrer klassischen Form und auch noch viel weiter als auf Gedankenspielereien. Die Spieltheorie lässt sich unter anderem nutzbar machen für die Analyse wirtschaftlicher Fragestellungen, im Versicherungswesen oder der Psychologie.

In der Theorie erlaubt die Spieltheorie es uns sogar soziale Konfliktsituationen, strategische Spiele genannt, mathematisch zu lösen. Da die in solchen Situationen handelnden Individuen aber Menschen, eben keine Computer sind und sich somit niemals optimal rational verhalten werden, sind die Modellannahmen zum Teil unrealistisch und abweichend von der Wirklichkeit.

Die Kunst im Spiel liegt in der Psychologie, nämlich der Fähigkeit, die Entscheidung des Gegners vorherzusagen. Leider ist die Psychologie als solche nicht wirklich mathematisch fassbar, weswegen die Analyse der optimalen Lösung in der Spieltheorie auch immer nur von hypothetischem völlig rationalem Verhalten ausgehen kann.

Text: Sarah Alicia Fölsch